あいち相続ひろばの野々山です。

相続手続で不動産を共有名義にするかどうか悩んでいませんか。特に複数の相続人が関わる場合、共有名義は一見便利に思えますが、将来の売却や賃貸、担保設定に制限がかかることや、相続人間の合意形成が難しくなるリスクがあります。

本記事では、相続登記で共有名義にする際に知っておきたいリスクや具体的な事例、回避するための分割方法、専門家に相談するタイミングまで丁寧に解説します。読むことで、共有名義のメリット・デメリットを理解し、安全で円滑な相続手続を進める方法がわかります。

この記事は、実家や自宅の土地・建物を相続予定で、相続人間のトラブルや手続きの複雑化を避けたい中高年女性をターゲットにしています。初めて相続登記を行う方でも理解しやすい内容になっています。

相続手続において不動産を複数の相続人で共有名義にするケースは珍しくありません。例えば、親の自宅を兄妹で分ける場合、「全員の名義で登記すれば公平」と考えがちです。しかし、共有名義には見えにくいリスクや手続き上の制約があります。ここでは、基本から具体例まで順に解説します。

共有名義とは、不動産の権利を複数人で持つ状態のことです。法律上は「共有持分」が設定され、例えば2人で半分ずつ所有する場合、各自の持分は所有権の割合に応じて登記されます。共有状態では、権利行使には原則として全員の合意が必要です。

相続手続が簡単に見える

各相続人が平等に権利を持つことが明示できる

将来の分割を柔軟に考えられる

しかし、これらは一時的な利点であり、長期的には不便やトラブルの原因になることがあります。

共有名義の場合、不動産を売却するには全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却できず、資金化や相続税納付の際に支障が出ます。賃貸に出す場合も同様で、契約や管理には共有者全員の承諾が必要です。

住宅ローンや事業資金の担保として不動産を活用する場合、共有者全員の同意が必須です。持分の1人が反対すると、銀行への抵当権設定ができず、資金調達に影響します。

共有状態では、持分割合や使用方法をめぐる意見の相違が発生しやすくなります。例えば、誰が家に住むか、賃料収入をどう分配するかで争いになるケースがあります。これが原因で、最終的に裁判に発展する事例もあります。

不動産の固定資産税、修繕費、保険料などをどう分担するかでトラブルが起きやすく、管理が煩雑になります。特に高齢の相続人がいる場合、意思疎通や手続きが遅れ、結果的に共有名義の維持が負担になることがあります。

例1:兄弟3人で自宅を共有名義にしたが、1人が売却に反対。結果、相続税の納付資金が不足し、他の兄弟が自己資金で立て替えた。

例2:両親から相続した賃貸マンションを共有名義にしたが、管理方針の違いで家賃収入の分配に揉め、裁判沙汰になった。

このように、見た目の平等や簡便さの裏には長期的リスクが潜んでいるのです。

相続登記で共有名義にすることは、一時的には公平で簡単に見えますが、売却や賃貸、担保設定に制約がかかり、相続人間でトラブルが起こりやすいことが分かりました。次の中編では、共有名義を避けるための具体的な方法や分割手段について詳しく解説します。

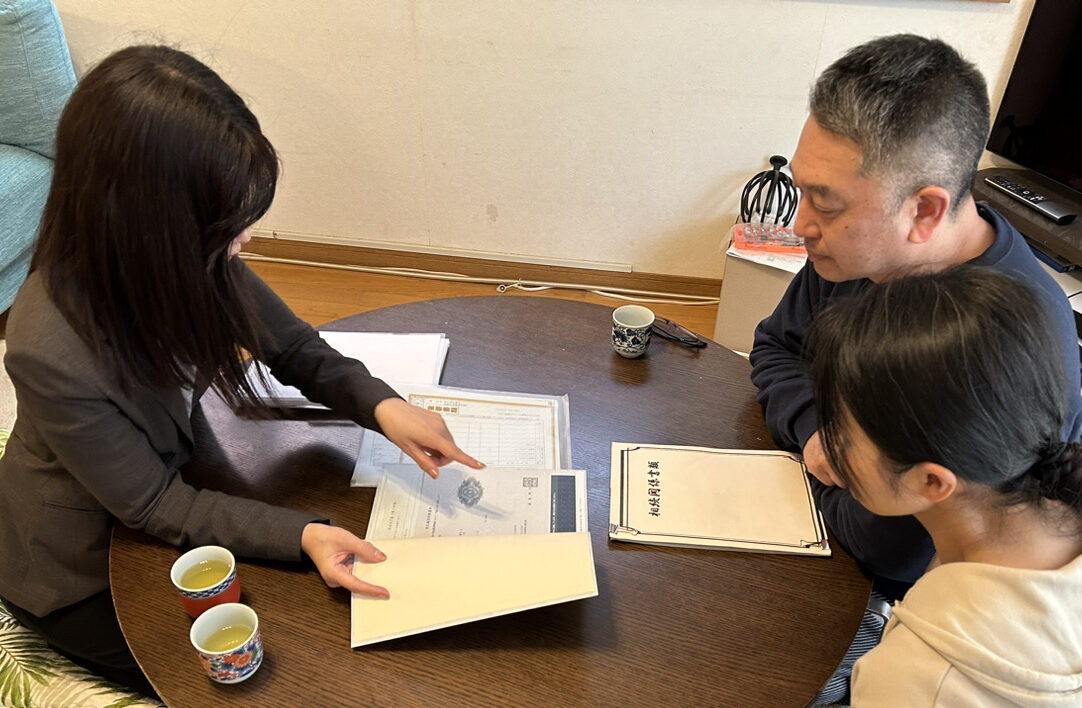

相続や不動産・家族信託で

お困りの方お気軽にご相談ください。

関連記事

名古屋市の借地権付き不動産で相続手続が進まない理由|地主と揉めずに売却するための完全ガイド①

遺留分トラブルを避ける遺言書作成のポイント 遺留分請求が発生しやすいケースと、司法書士の関与のメリットを紹介①

実家を空き家のまま放置していませんか?名古屋で始まる相続登記義務化と安心の相続手続①