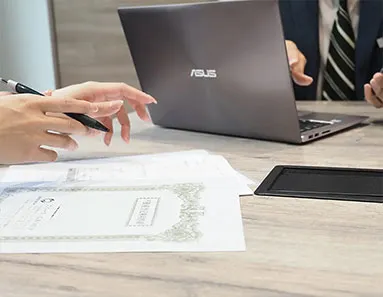

不動産の名義変更や測量・境界確定など、司法書士・土地家屋調査士・宅建士・不動産鑑定士がチームで対応。相続不動産の円滑な処理が可能です。

大切なご家族の不動産手続き、ひとりで悩む必要はありません。相続登記に強い専門家が、分かりやすく丁寧にサポートし、安心して次の世代へつなげます。

提携する税理士法人が相続税申告や節税対策を担当。法律・登記・不動産の専門家と連携し、多角的にサポートできるのが強みです。

相続不動産をどう扱うかで手続きの行方が変わります。売却・活用の選択肢を提案することで、相続をスムーズに進められるケースが増えています。

「葬儀後すぐに相談したい」「家族全員が集まれるのは休日だけ」などの声に応え、土日祝や夜間もご相談いただける体制を整えています。

グループ内で介護事業を長年運営。介護や認知症対策、老人ホーム入居支援、身元保証まで対応し、生前から安心をサポートします。 介護・福祉の方はこちら

ご長女様とそのお母様からのお悩み相談で、万が一母の相続が始まった時に、可能な限り浪費癖のある父に母の財産を分配したくないという内容でした。

この事例の場合だと、仮に何も対策を行わないで母の相続が発生してしまうと、当然に父も相続人となり、遺産分割協議という家族間での協議をした上で遺産を分配しなければならなくなります。つまり、父が遺産の取得を辞退しない限り、父だけ財産を取得しないということができなくなります。母の財産を大切にしていきたいというご相談者様の想いが実現できるかどうか、不安定な状況となってしまいます。

遺言作成をすることを提案しました。相続発生時、お亡くなりになった方が遺言を残している場合、原則その遺言に添った内容で相続を行う形となります。母がご長女様と同じ気持ちなのであれば、父が遺産を取得することを避けた内容で遺産の帰属先を決めておけば、今回の事例の場合だと半分ほどお悩みが解決します。また、遺言の書き方も自筆ではなく公正証書での作成を強く推奨しました。実務上よくあることですが、自筆での遺言だといざ開封した時に全部もしくは一部が無効となることも珍しくありません。開封した時には相続が始まっているのでやり直しはきかず、不幸な結果となってしまいます。そういったことが起こらないよう、より慎重に対応する意味で公正証書での作成を推奨しております。これでほぼ全部のお悩みが解消するわけですが、最後の注意点として、遺留分について失念してはいけません。一定範囲の法定相続人であれば、遺留分を侵害された場合、遺留分侵害請求ができるので、その可能性だけは消せないことを説明しました。結果、母が公正証書遺言を作成することになり、ご依頼から数週間後に無事に遺言を残すことができました。遺留分部分はやむなしとしつつ、ある程度の安心を手に入れることができたとご満足いただけた事例となります。

相続や不動産・家族信託で

お困りの方お気軽にご相談ください。